自由潜水不能算是休闲活动,而是一项运动和体育项目,且极富技巧。这些技巧既包括通常意义上的「看得见的技巧」,也包括「看不见的技巧」。后者通过海洋独特的环境,显化并放大,使其成为一种甚至决定性的因素。

如果达不到特定的技术要求,就无法入门。而我现在正是在这个门口来回徘徊,犹豫不决,不确定未来是否有一天能迈入这扇大门。

接下来,我会向你详细讲述我的经历。

这是 她

Dahab 算不上什么旅游名胜,但凡来到这里的人,要么带着明确的目的,要么是被忽悠过来的,几乎没有中间状态。在这里游玩的规律是,几乎所有项目都有一定门槛。换句话说,想参与有趣的项目,要么天赋异禀,要么有特别的勇气和精力,要么拥有纯熟的技巧。几乎不存在那种不费吹灰之力就能体验的项目,类似参观名胜或博物馆,只需一双脚即可。

经过几天的体验,我深刻感受到,Dahab 一点也不谄媚。它大方地展示蓝洞、峭壁、潟湖,如果你想玩,就可以来;至于你有没有能力,那是你的事,不是它的。它不会为了让你轻松玩耍而降低门槛和身段。这种主动性的气质在众多旅游目的地中独树一帜——要么你投身岩壁和海洋,要么你躺在阴凉处吐槽。因此,我的建议是,来之前请充分发挥想象力,明确自己想参与哪些运动,以避免无聊。

鱼

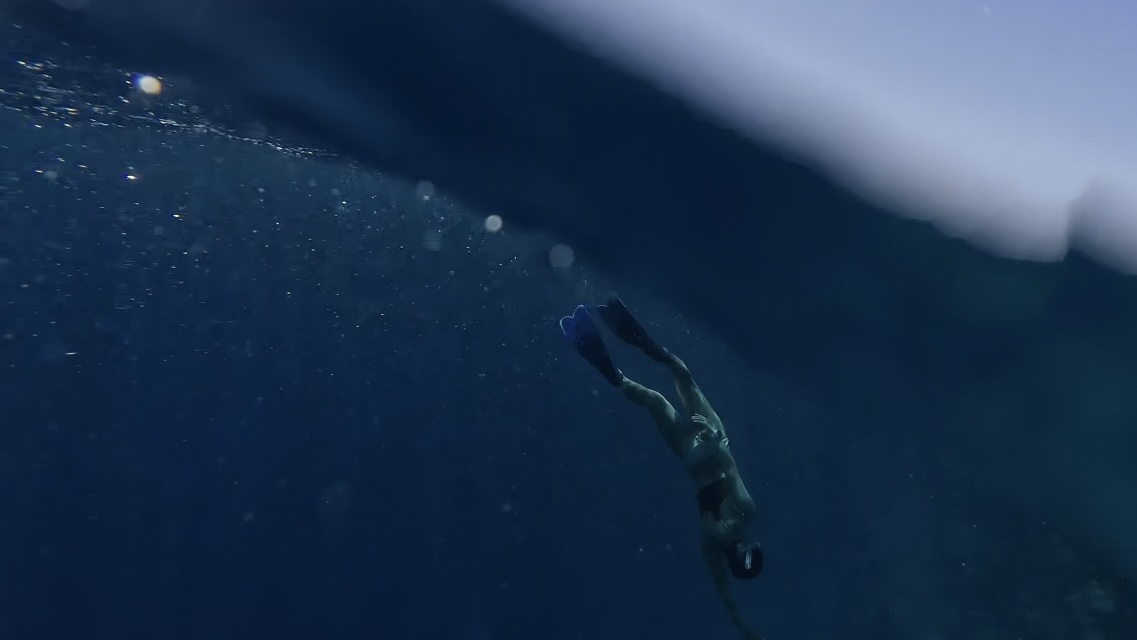

我报名了自由潜水体验课,属于 AIDA 体系的一级。简单来说,潜水分为两大类:一种是我们日常所说的「潜水」,即带着氧气瓶装备下水;另一种是不带任何装备,仅凭肉体下水,这也是「自由」一词的含义。前者较为知名的是 PADI 系统,后者则有 AIDA 或 Molchanovs 系统。这些名字其实不重要,随手一查就有大量资料。虽然我加入了系统,课程也有对应等级,但我心里很清楚,这并不代表个人能力,仅是个到此一游的证明。我没有抱有特殊期待,也不愿过多宣传所谓的证书。

由于当天风大,水面不平静,我们将一天的课程拆成两天,半天理论,半天实践。教练住在城镇北路,从住所出发步行约十几分钟。因为没有门牌号,我只能大致沿着微信定位走。到达后,我四处张望,分不清哪里是废墟,哪里是住宅,只见一丛黄花树投下阴影,还能闻到浓郁的羊粪味。

教练见我到了,下来给我开门。我沿楼梯上去,和他进了屋。屋内装修朴素,像国内老房子,功能性强。地上铺着地毯,旁边放着教练的各种潜水的装备和教具,虽然叫不出名字,但看起来非常专业。因为是初级课程,内容不复杂,多为介绍性质。核心是安全,其次才是技术。课程结束后,我和教练闲聊了一会儿,时间差不多便离开了。

课程中提到,自由潜水是一场「mental game」(精神游戏)。这句话让我印象深刻。一般来说,游戏是一个大框架,适用于大多数活动。它考验人们各种能力,如忍耐力、技巧、灵活性、记忆力等。我对不同能力的印象也会与相应活动挂钩,比如记忆力像带眼镜的书生,灵活性像瘦高的运动员,后者是前者的显化。至于精神能力强的人是什么样,精神显化后又如何,我说不准,因此更好奇,想亲自 ” 玩玩这个游戏 “,体验精神力的强弱。

另一个让我印象深刻的是「buddy 模式」,即每次自由潜水必定两人及以上同行,以确保安全。因此,自由潜水不仅对个体心智有要求,还要求人与人之间有连结。这两者结合,像创世的元素,一个向内,一个向外,内外合一才算完整。两人、生命、海洋,许多元素自然且和谐地融合在自由潜水中。

回程路上,我一直在品味这些奇妙的概念。当然,理论终归是理论,最终还是要看实践如何。

鱼和珊瑚

几天后,风停了。我们选择一个天气晴朗的上午,体验第一次下水。

小镇南边有座灯塔,是镇上最热闹的地方。得益于得天独厚的地理优势,这里是潜水最佳地点,近处浅海适合浮潜,稍远则可进行水肺或自由潜水。

我们找了家咖啡厅,教练从后院搬出浮标。我打听得知,教练给别人上课时,要么与潜店合作,要么自己单干。他只需提前和咖啡店打好招呼,把装备暂时存放那里,每次上课时点些吃喝,算是双方互利的交易。

我先穿上湿衣。湿衣摸起来像化纤材质,有厚度,按上去软乎乎的,似乎中间填充了保温材料。穿湿衣要全身包裹严实,从头到脚。即便太阳长时间照射,海水依旧冰冷,若穿得不严实,身体容易失温。此外,因海水浮力大,为了下沉,身体还需绑额外配重。最后戴上面镜和呼吸管,拿起长脚蹼就可出发。自由潜装备虽不少,但比水肺潜水轻便太多,后者甚至需要推小车搬运装备。

下水后,浅滩很浅,印象中水深只到大腿。教练指导我做几个简单动作,如吐水、趴着放松、如何用脚蹼等。其中呼吸放松最有趣,趴在水面上,扫描全身,放松身体,然后在最放松时屏息。身体被海水托起,一动不动漂浮,唯一能动的似乎只有大脑神经。思绪激荡,一会儿飞扬,一会儿沉寂。飞扬时五彩缤纷,沉寂时脑袋空空,只剩纯粹感觉。身体夹在天空与大海之间,变得薄如蝉翼,融化在交界面,随海浪飘荡。

人们用各种方式平息跃动的神经,教材上写可以想象一支燃烧的蜡烛。有人想象动物,有人想象植物。我经验不足,平息毫无章法,甚至搬出「心经」救场,但效果不佳,因背诵时忘词,惹得我恼火,心态更不稳。最终我屏息一分半钟,算普通成绩,相比那些能憋气好几分钟的专业人士,差距明显。

完成简单训练后,我们向稍远处前进。深度约七八米,海水清澈透亮,可见海底。教练固定浮漂后,我尝试下潜。

我倒立,扶着绳子轻轻向下拉,耳朵压力骤变,疼痛随之而来。疼痛由面状逐渐变尖锐。每次下潜,我都会尝试平压技巧,但无论陆地训练多好,被海水包裹后立刻失效。即使冷静,仔细揣摩喉部、声带、咽部和面部肌肉,海浪一飘过,感觉又混淆在一起。海水压力来自四面八方,极致且无死角的包裹,没有定形流体会钻入任何可能的缝隙。深度越深,压力越贴合且紧密,疼痛随之加剧。压力如因果律般无条件发生,面对它,除了正确技巧别无他法。那种无力感在水下被放大,要么做不好,要么做不成,一点办法都没有。我没有怨言,仅下潜一两米便迅速返回水面。

我尝试多次倒立下潜,均无功而返。挂在五米处的黄色网球鲜亮如海市蜃楼,向我招手呼唤,但可惜我无法满足它的期待和召唤。水压和技术成了拦路虎。

更多的鱼和珊瑚

在海中待了一个多小时,身体开始发冷,我告诉教练可以结束。回岸上,阳光强烈,但身体仍不自觉颤抖。我回想这次下水,体验新鲜感占大部分,另一部分是不甘心,像临门一脚未成。虽不完满,但能接受,不至于让我放弃潜水。好消息是,截止到写作的时候,耳朵平压技巧已掌握,但仍需实际下水尝试和调整。

后来和女朋友聊起这次经历,她说她的教练看到我们训练位置离岸距离,评价那个位置和深度非常「神奇」且「微妙」。

我非常赞同,感同身受。完全不潜水的人会呆在岸边,想入门的人会离岸更远,而我正处于两者中间,既不算入门,也不算不入门,这非常准确地描述了我在学习潜水路上的矛盾徘徊。

自由潜似乎本身带有矛盾属性。顺利下潜既需完成特定动作,又要保持绝对放松。大多数情况下,两者相互矛盾:动作牵拉肌肉使其紧张,放松则抵抗紧张使动作停滞。这种矛盾在特殊环境中被彻底激发。我相信,每位技艺高超的自由潜水者,都是追求平衡的大师。他们懂得在紧张与放松间找到平衡,像鱼般灵活游走于动与静的缝隙,追求最大深度和最深层的自我。